En

ocho oportunidades anteriores he escrito sobre diferentes estados, que es el

nombre dado aquí a las entidades en que ha sido dividida política y

administrativamente Venezuela. Explico

–y así respeto una de las pocas buenas enseñanzas que recibí del conde del

Torbes y duque de Táriba, “mecié” Humberto Márquez, quien solía repetirme con

paciencia infinita y digna de mejores causas: “Negro escriba como si fuera la

primera vez que lo leen”–: en ocasiones anteriores al escribir sobre nuestra

división territorial he dicho que este país de mis tormentos está dividido en

24 Entidades Federales, 23 de las cuales se denominan estados, uno de ellos es

el tema de esta nota de hoy: Zulia.

Alfredo

Jahn aseguraba que al momento de su descubrimiento, los territorios que abarcan

nuestro estado tema de hoy, estaba habitado por numerosos grupos

indígenas. Señaló Jahn a los

Guajiros, Cocinas, Paraujanos, Onotos,

Zaparas, Kirikires, Bubures, Mapes, Motilones, Guanaos, Macoas, Chaques. Hoy en esa zona sólo permanecen los Añú

-también llamados Paraujanos-, los Wayúu o Guajiros, así como los Barí, Yukpa y

Japrería, denominados Motilones, pertenecientes a la familia Caribe.

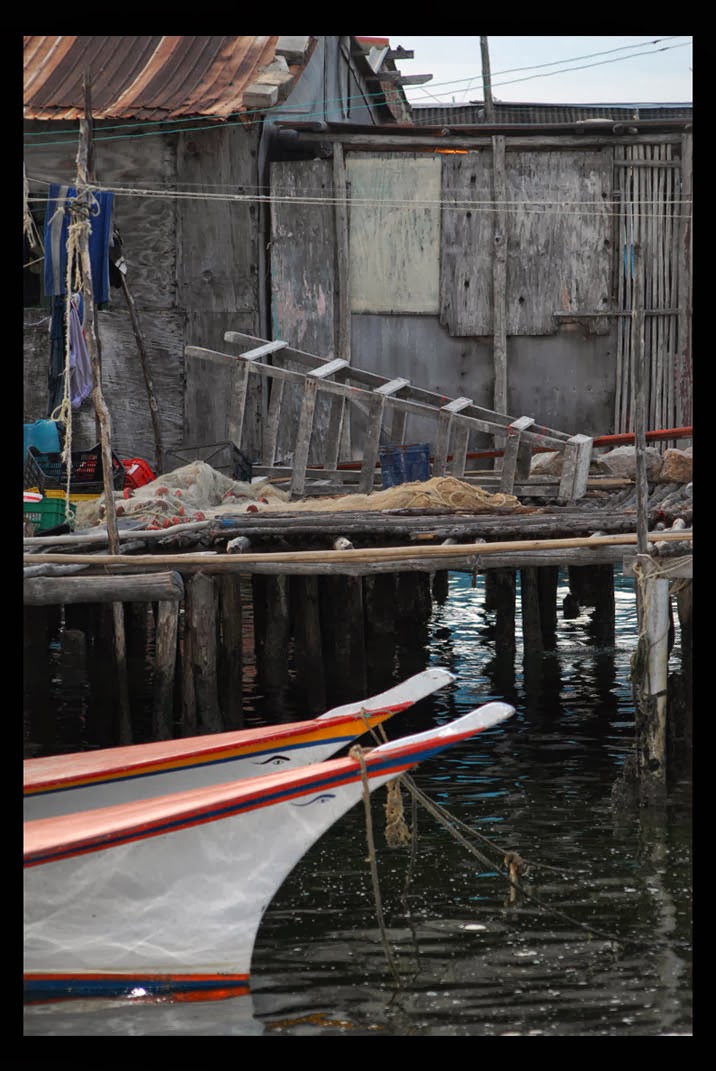

La

penetración conquistadora comenzó acá exactamente el 24 de agosto de 1499, día

en que Alonso de Ojeda llegó a orillas del Lago de Maracaibo. Américo Vespucio debe haberlo acompañado ya

que le escribirá desde Sevilla a Pier Francesco de Medicis, que se encontraba

en Florencia, el 18 de julio de 1500: “...encontramos una grandísima población que tenía sus casas

construídas en el mar como Venecia, con mucho arte,...”

Dos

años más tarde Ojeda intentó en 1502 fundar un pueblo y fracasó. Treinta años después fue el turno de Ambrosio

Ehinger, más conocido como Alfínger, quien realizó otro intento fundacional. Le sucederá Alonso Pacheco y Pedro Maldonado

que cristalizan sus intentos en 1574 llamando a la naciente población Nueva

Zamora de Maracaibo.

A

fines del siglo XVI, entre 1591 y 1592, Gonzalo de Piña Ludueña fundó al sur

del lago a San Antonio de Gibraltar. Esa

ciudad pronto alcanzó vigor y prosperidad, ya que era el puerto empleado para

el transporte del cacao que se producía en sus inmediaciones y para la salida del

tabaco de Barinas. Amén de ser el centro

de comunicaciones con Mérida, Táchira y toda la Provincia de Santa Fe,

su pujanza la convirtió en blanco preferido de indios y piratas.

En

la madrugada del 22 de agosto de 1600 los indígenas cayeron sobre la ciudad,

mataron a todos, saquearon viviendas y negocios, y luego la incendiaron. Gibraltar fue levantada de nuevo y su bonanza

continuó, hay quienes han escrito que en sus buenas épocas allí había 16 pilas

bautismales y que los diezmos llegaban hasta los 40.000 pesos. Pero en 1614 nuevamente los indígenas

asolaron la ciudad y la incendiaron.

En

1642 el corsario William Jackson saqueó Maracaibo durante dos meses y ocho

días, en febrero del 43 cayó sobre Gibraltar.

Ante semejante incursión se

comenzó a trabajar en la fortificación de La Barra del Lago de Maracaibo, a tal fin se

remitieron al rey tres plantas de fortificación. Felipe IV, el 17 de junio de

1643, encargó la tarea a los gobernadores y capitanes generales de Mérida y

Venezuela. Se sabe que tales

construcciones estaban listas en 1645.

Entre

1665 y 1669 fueron numerosos los ataques

filibusteros. En junio de 1665

Juan David Nau, El Olonés, quien saqueó Maracaibo y Gibraltar. En 1667 Miguel El Vascongado fue quien asoló

a la actual capital zuliana, de donde se largó sin llegar hasta Gibraltar. A

comienzos de julio de 1667 le tocó a sir Henry Morgan, el temido pirata Morgan,

quien llegó a la boca del Lago de Maracaibo y se plantó allí. Los defensores de Zapara luego de incendiar

el poblado huyeron. El 5 de julio, Morgan hizo su entrada a Maracaibo y

encontró la ciudad abandonada, todos habían huido y sólo quedaban algunos niños

y mujeres. Después de ocho días siguió a

Gibraltar donde la escena se repitió: la población abandonada, tampoco halló a

nadie. Pero, unos esclavos le informaron

dónde se había escondido la gente y allí Morgan logró un buen botín. Fueron quince semanas las que permaneció

asolando toda la zona. Cuando el

corsario británico quiso marcharse encontró que los españoles habían intentado

fortificar la barra del lago para dejarlo allí encerrado, pero el astuto hombre

de mar, conocedor de las mil y una argucias, logró burlar el incipiente

bloqueo, destruyó las defensas y regresó a Maracaibo, exigió el pago de un

rescate por la ciudad, se lo pagaron y finalmente se retiró.

Sin

embargo, no todo es dolor y tragedia en la zona. De Gibraltar se dice que es la cuna de la

gaita, aun cuando no existen testimonios documentales que así lo

comprueben. Lo que si es cierto es que

en el año 1668 se compuso una gaita dedicada al “glorioso San Sebastián”,

patrono de Maracaibo. Este documento,

hallado por Agustín Pérez Piñango en un cofrecito empotrado en una pared del

antiguo Colegio Nacional y que había sido de los Frailes Franciscanos, hoy día

está en España. En esa valiosa pieza

histórica no sólo está escrita la letra de la gaita, sino que también aparece

la música, registrada en notas cuadradas, es decir siguiendo el modelo

gregoriano de transcripción musical.

A

la gaita le siguieron los piratas y el 6 de junio de 1677 le tocó el turno al

parisino Francisco Grammont de la

Mothe. El no sólo

asoló Maracaibo y Gibraltar, sino que siguió hasta Trujillo y acabó con todo a

su paso. Pasarán más de seis meses para

que Grammont se retire. Finalmente el 10 de junio de 1681 Carlos II dispuso en

detalle lo que se debía hacer con la fortificación de la Barra y señaló los medios

con los que esta labor se podía realizar.

A

trancas y barrancas se llegó al siglo XVIII y apenas comenzando, el 18 de

noviembre de 1703, apareció la

Virgen de la

Chiquinquirá a una humilde moledora de cacao, que, mientras

realizaba labores en su hogar, sintió ruido en una de las paredes de su

vivienda. Cuando la mujer indagó lo que

estaba pasando, encontró que la tablita que había recogido a orillas del lago

se iluminaba y que en ella aparecía la imagen de “La Chinita ”. Así comenzaba un largo camino de fe y

esperanza que se transformaría con el tiempo en uno de los baluartes de la

zulianidad.

En

marzo de 1774 el Obispo Mariano Martí llegó a Bobures y asentó en sus escritos

del momento que en la costa llamada de Los Bobures había más de 300 personas y

que allí se pagaba la mitad del diezmo a Caracas y la otra mitad a Santa Fe y

dice: “Acá no hay amancebamiento ni hurtos.” Y de esta forma, entre piratas,

misioneros, conquistadores, indígenas y cronistas, se fue configurando una

región que tiene sus propios códigos, su propia gente, pioneros y emprendedores

todos ellos. Una amalgama de situaciones

que fue macerando y preparando a sus

hijos para hacer su entrada a los tiempos contemporáneos. Por eso nadie

se extrañó cuando el 28 de enero de 1879, trece meses después del

estreno del cine en París, Manuel Trujillo Durán, en el teatro Baralt, proyecta

por primera vez una película en Venezuela.

La proyección estuvo integrada por Los

Campos Elíseos y Llegada de Un Tren,

de los hermanos Lumiére, así como Un

célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en el Lago, ambas de

Trujillo Durán. Es también en 1879 que

comienza a funcionar la

Maracaibo Telephone Company, el teléfono llegó a Maracaibo

antes que el alumbrado y el acueducto.

El

petróleo, que había sido empleado rudimentariamente desde tiempo inmemorial por

los oriundos del lago, y más tarde por los colonos, para el calafateo de sus

embarcaciones y luego como combustible

para alumbrar, fue otorgado en concesión por Cipriano Castro. Para Antonio Aranguren fue el derecho sobre

los distritos Bolívar y Maracaibo, y para Andrés Vigas el distrito Colón. Se dice que Aranguren y Vigas no eran más

que testaferros de compañías

extranjeras, ya que Castro no quería nada con empresas internacionales. Pero ese no era el caso de Juan Vicente Gómez

quien en 1909 firmó con John Alles Tregelles un contrato de concesión para

exploración y explotación petrolera en las zonas de Zulia, junto a Táchira,

Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Carabobo, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta,

Monagas, Yaracuy y Delta Amacuro.

El

14 de diciembre de 1922 el pozo Los Barrosos 2, en La Costa Oriental del

Lago, propiedad de la Venezuelan Oil Concessions Limited, reventó con un

chorro de petróleo que se podía ver desde Maracaibo. Para aquella época,

Venezuela era un muy pequeño productor que apenas producía 6.000 barriles

diarios, los cuales se extraían de nueve pozos petroleros de 37 perforaciones

que se habían hecho. ¡Los Barrosos

producía 100.000 barriles diarios! Es fácil imaginar lo que sucedió

después. Comenzaba la era petrolera

venezolana, entramos al siglo XX.

Junto con el

boom petrolero, necesito explicar que también comienzan las luchas obreras por salarios dignos. Ya en 1921 en

Puertos de Altagracia hubo una revuelta de obreros de la que poco se habla; en

1924 hubo una primera huelga en Mene Grande la cual fue liderada por Luis

Augusto Malavé y en 1925 se produjo otro movimiento en Cabimas que condujo a

una suspensión de actividades obreras por doce días. En 1933, bajo la dirección

de Rodolfo Quintero, se intenta sindicalizar a los obreros petroleros a través

de la Sociedad de

Auxilio Mutuo de los Obreros Petroleros –SAMOP–, la cual no prosperó; y en

1934 Valmore Rodríguez organizo la

Sociedad de Bien de Cabimas. En 1935, desde la clandestinidad,

se crean los Sindicatos Petroleros del

Zulia. Todo ello fue generando el ambiente que conduciría al 14 de

diciembre de 1936, cuando estalló la

primera gran huelga petrolera de la historia venezolana, que estalló en Zulia,

en los campos de Cabimas, Mene Grande, Bachaquero, San Lorenzo, Mene de Mauroa;

así como en Cumarebo, estado Falcón.

Son

incontables las publicaciones de todo tipo que se han hecho en torno a este

paro laboral y su impacto en nuestra historia contemporánea, confieso que sería

injusto de mi parte tratar de despachar en dos pinceladas su profundo impacto

en nuestro país, pero así fue. Luchas

que sembraron una semilla que siempre germina en todos los rincones de esta

tierra, no hay mejor demostración de ello que las desiguales peleas que vienen

dando desde el pasado 12 de febrero nuestros estudiantes contra un Estado cada

día más descolocado y patibulario.

Simultáneamente

con el petróleo se terminó de fraguar la que será una de las expresiones arquitectónicas más sólidas y

genuinas de todo el país: Las Casas de El Saladillo. Se desarrolló un modelo arquitectónico y

estético popular, casi ingenuo, nacido del colectivo marabino para dar solución

al calor asfixiante característico de la zona.

Esta forma se extendió rápidamente y pronto todo lo que es el núcleo

urbano de Maracaibo y que iba desde Los Puertos hasta la Plaza Bolívar y

Basílica de la

Chiquinquirá , se llenó de casas de sueño. Casas altas, espigadas, elegantes, de una

variedad cromática única, llenas de mil y un colores que hacían palidecer de

envidia al arcoíris. Un día las hicieron

desaparecer, pero hoy quedan en el Barrio Santa Lucía y El Empedrao algunas de

esas casas llenas de leyendas y penumbras donde cobijarse del sol.

Zulia,

Mara, Lago, Bobures, Gaitas, Chimbángles, Petróleo, Chinita, Barí, Añú, Japrería,

Yukpa y Wayúu, un todo que hace un cuerpo de tradiciones y costumbres sólido

como una roca. Uno de los pilares

fundamentales que nos ha ido conformando como nación.

© Alfredo Cedeño