En un rincón

de estos parajes ambientó el vituperado, por la “intelectualidad de vanguardia” venezolana, Rómulo Gallegos su

novela Doña Bárbara. Esa obra la leí cuando aún no llegaba a los doce años y de

entre muchos segmentos de ella siempre evoco este: “¡Ancho llano! ¡Inmensidad bravía! Desiertas praderas

sin límites, hondos, mudos y

solitarios ríos.”

Aunque

ya en otras oportunidades lo he dicho, quiero refrescarles que el territorio

venezolano está dividido en 24 regiones,

de los cuales 23 corresponden a los llamados estados. Hoy escribo sobre uno de

ellos: Apure, ubicado al sudoeste del país, cuya característica predominante es

lo plano de su territorio, por lo cual es considerado por mucho como la cuna de

los llanos.

Su

actual extensión se estableció en 1909, sin embargo debo señalar que fue

adjudicado, según diversas ordenaciones territoriales dictadas por las

autoridades coloniales a las otrora provincias de Mérida, Maracaibo y Barinas.

En 1824 fue creado el Departamento Apure, pero bajo jurisdicción de Barinas, de

la cual fue disgregado en 1856 y por primera vez lo encontramos como entidad independiente,

que en 1864 adquiere rango de estado.

Mi

querida Venezuela ha vivido sometida a los antojos propios de la manga de

incapaces –unos más que otros– que la han conducido con poco respeto y con

muchas ínfulas caudillescas. Por eso fue que en la sexta década del siglo XIX no

se detuvieron los vaivenes de entidad de la tierra apureña, ya que en 1881, una

nueva ordenación territorial venezolana le unió a Guayana para formar el estado

Bolívar. En 1899 se restablece su autonomía y

finalmente, como les expliqué en el

párrafo anterior, mediante la

Constitución de 1909, adquiere sus actuales límites.

Son

76.500 kilómetros

cuadrados los que abarca Apure, cuya producción de plumas de garzas fueron

codiciadas y pagadas su peso en oro en Europa, así como los cueros de sus caimanes (Caiman crocodilus). El tráfico

de ambos ítems produjo auténticas fortunas de las cuales poco fue lo que se

revirtió a esta tierra. Apenas sobrevive el Palacio de Los Barbarito, mudo

testigo de cuando llegaban de Europa los vapores a cargar los fardos de pluma y

pieles para luego ir hasta el Orinoco y atravesar el océano con sus codiciadas cargas.

Es

necesario decir que su recorrido por el mundo impreso comenzó en el siglo XVI,

cuando ya los exploradores europeos mencionaban al río Apure. En el XVII, fray

Jacinto de Carvajal hace referencia a su descubrimiento. No puedo dejar de mencionar

al obispo Mariano Martí quien en 1780 recorrió diversas localidades del actual

Apure.

En el citado

año Martí visita Achaguas y deja asentado en su diario: “El sitio de este

pueblo es muy hermoso; junto a la horqueta

donde se unen el río Apurito y el río Maiure o Matiyure,q ue es un río

semejante al de Coxede, y es mayor que el Aparato, y los dos ríos unidos hacen

un buen río muy abundante de pescado todo el año, en unos tiempos más que en

otros. Este terreno es muy fértil, que produce quanto se siembra, plátanos,

yuca maíz, algodón, y dizen que es proporcionado para haziendas de cacao.”

Días más

tarde, el 31 de enero de ese año llega a San Juan de Payara y describe: “Este

pueblo es de missión viva, y andan los indios y indias, grandes y pequeños,

desnudos. Estos indios son de quatro naciones, unos son otomacos, otros

yaruros, otros taparitas, y otros guaranaos.. (…) Los vicios predominantes de

estos indios son la sensualidad y la embriaguez.”

En

febrero del año ya citado llega a Camaguán y luego de asentar su retahila de

chismes sobre quienes se dedican al folgar y al beber, así como dónde lo hacen, escribe:

“El sitio de este pueblo de Camaguán está a la misma barranca del río la Portuguesa y sus

crecientes no llegan de algunas varas al suelo del pueblo por estar alto. Sus

tierras producen quanto se siembra de plátanos, yuca, maíz, algodón, batatas,

etc. Este río no es escaso de pescado.”

El

clérigo también visitó San Rafael de Atamaica, del cual escribirá en su

momento: “Este pueblo es de misión viva. Consta de ciento setenta almas de

indios y de indias, entre grandes y pequeños. Son otomacos o de nación otomaca.

Andan desnudos así hombres como mugeres. Este Missionario dize que estos indios

no hablan el español, pero supone que lo entienden, y dize que lo hablan quando

están borrachos y que entonces descubren sus secretos.”

Otro

visitante de estos parajes fue Alejandro de Humboldt, quien en su Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo

Continente revela que el 28 de marzo de 1800 ve en las aguas del río Apure

“retozar en largas filas en las superficies de las aguas” a quienes los

españoles de las misiones designan “con el nombre de Toninas, y su nombre indiano en Orinucna,

en lengua tamanaca.”

También escribió

el sabio teutón: “Se cree con dificultad que la villa de San Fernando de Apure,

que sólo dista en línea recta 50 leguas de la

parte más antiguamente habitada de la costa de Caracas, no haya sido

fundada sino en 1789. Mostrósenos un pergamino, lleno de hermosas pinturas, que

contenía el privilegio de esa villa. Tal pergamino había venido de Madrid, a

solicitud de los monjes.”

No

voy a seguir hastiándolos con datos y citas y cifras, aunque podría seguir

entresacando una y mil referencias de estos territorios. Aquí nacieron piedras

angulares de lo que somos. En San Juan de Payara nacieron el héroe de la

independencia Pedro Camejo, más conocido como “Negro Primero”, y José Vicente

Abreu.

En el barrio

Perro Seco de San Fernando de Apure nació uno de los más acrisolados semiólogos

que hemos tenido en Venezuela: el genial Manuel Bermúdez cuya sapiencia nunca se

oxidó. Tiempo antes de morir fue capaz de legarnos una frase que tengo

garabateada en un papel sobre mi máquina: “A un óvulo de la cibernética lo

fecundó un e-mail secreto de @.com y en la matriz energética de la utopía

americana, nació Internet”.

Apure es, como

escribió Gallegos en su ya citada obra “¡Ancho llano! ¡Inmensidad bravía! Desiertas praderas

sin límites, hondos, mudos y

solitarios ríos.” Cuna de hombres como César Rondón Lovera, Ricardo

Archila, Lino Duarte Level; y también de una mujer excepcional como fue Olga

Lucila Carmona Borjas, quien firmó toda su obra poética como Lucila Velásquez…

Ahora bien,

Apure no sólo ha parido gente como los citados, también ha dado cobijo a gente increíble.

Apure bien puede ser la cuna perdida del surrealismo. En San Fernando se asentó

hasta morir el “musiú” Giuseppe Faoro.

Él Salió de su Italia natal a comienzos del siglo XX, primero vivió en Los

Teques, en las cercanías de la capital venezolana, y luego con un paisano de

apellido Danello se fue a Apure donde montaron una joyería. Faoro también se

dedicó a comerciar plumas de garza y cueros de caimán.

Años más tarde

él compró una casa en la calle 24 de Julio de San Fernando de Apure donde

instaló su joyería. Faoro era –y por favor perdonen el desbarre pero no

encuentro otra expresión que lo defina mejor– un personaje del carajo. Él tenía

una grulla a la cual todas las mañanas se dedicaba a peinar con particular

esmero para que pudiera salir a “volar elegante

por el cielo de San Fernando”. Faoro también tenía dos puercos espines que lo

acompañaban en las tardes cuando salía a caminar por la plazoleta Sucre; así

como dos cunaguaros y un tigre.

Pero, donde se

lució el musiú Faoro fue con su caimana. Tenía tres días de nacido el animalito

cuando llegó a sus manos; al comienzo se pensó que era un macho por lo cual lo

bautizó El Negro, hasta que, vaya a saber Dios cómo lo determinó, supo que era

hembra y entonces la llamó La Negra.

La mansedumbre

del animal era proverbial, al punto que quienes iban de vista hasta fotos

acostado encima de ella se hacían. Faoro llegó a colocarle unos dientes de oro

a La Negra,

quien paseaba su cuerpo de cinco metros por todos los rincones de la casa. A diario Giuseppe le daba de comer tres kilos

de pechugas y muslos de pollo.

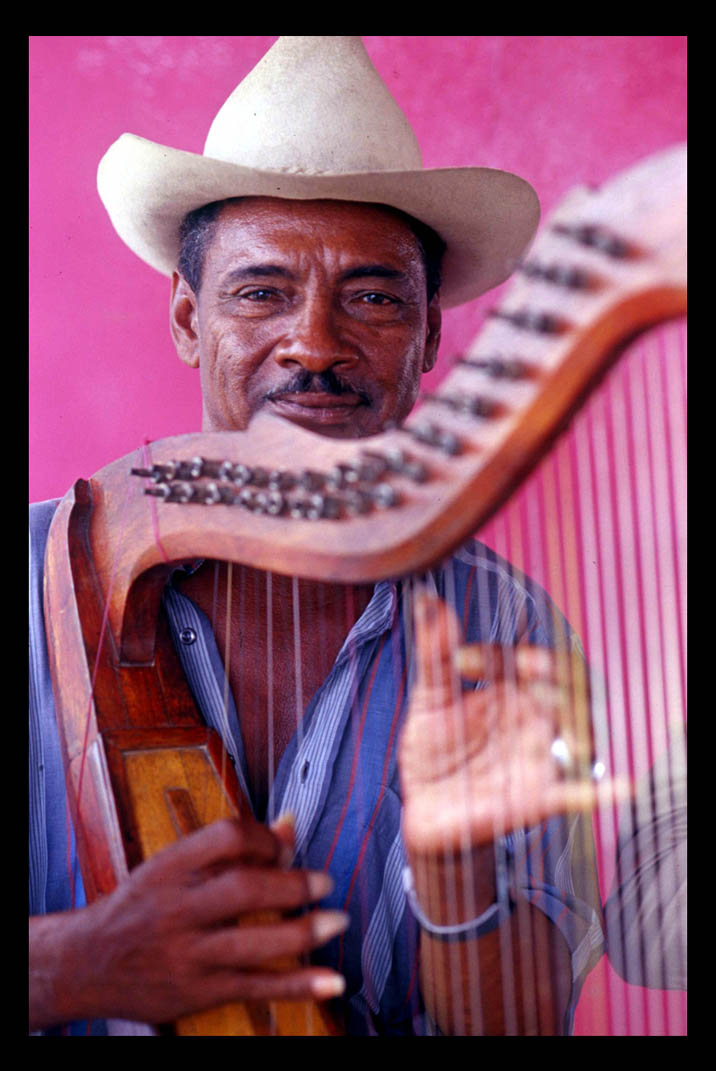

¡Realismo

Mágico tres narices! Apure puro que no es lo mismo, ni se escribe fácil. Tierra

que nunca se acaba, relincho del sol en la sabana que se larga espejeando sobre

el lomo de sus ríos. En Apure su gente hace que en cualquier esquina se reviva

el fragmento de la novela galleguiana: “Cantan las primas entre el ronco gemido

de los bordones, y las obscuras manos del arpista, al recorrer las cuerdas, son

como dos negras arañas que tejen persiguiéndose. Poco a poco el golpe se va

asentando en una cadena melancólica de música voluptuosa.”

© Alfredo Cedeño